व्युत्पत्ति शब्द की दृष्टि से Resources संसाधन शब्द का अर्थ “पुनः या बार–बार प्रयोग में आने वाले साधन से है“। संसाधन का अंग्रेजी पर्याय ‘Resource’ है जो दो शब्दों ‘Re’ अर्थात पुनः अथवा बार–बार अथवा दीर्घ अवधि एवं ‘Source’ अर्थात स्त्रोत अथवा साधन से बना है । इस प्रकार संसाधन वे स्त्रोत हैं जिन पर मानव समाज दीर्घ अवधि तक निर्भर रहता है।इस Post के अध्ययन के उपरान्त आप जान सकेंगे:

- संसाधन क्या है ?

- संसाधन कितने प्रकार के होते है ?

- संसाधन की उपयोगिता क्या है ?

- संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है ?

[lwptoc]

संसाधन की परिभाषा ( Definition of Resources)

व्युत्पत्ति शब्द की दृष्टि से संसाधन शब्द का अर्थ “पुनः या बार–बार प्रयोग में आने वाले साधन से है“। संसाधन का अंग्रेजी पर्याय ‘Resource’ है जो दो शब्दों ‘Re’ अर्थात पुनः अथवा बार–बार अथवा दीर्घ अवधि एवं ‘Source’ अर्थात स्त्रोत अथवा साधन से बना है । इस प्रकार संसाधन वे स्त्रोत हैं जिन पर मानव समाज दीर्घ अवधि तक निर्भर रहता है ।

संसाधनों का वर्गीकरण (Classification of Resources)

संसाधन का वर्गीकरण अनेक दृष्टिकोण से किया जा सकता है । ज्ञातव्य है कि संसाधन परिवेश से प्राप्त होते हैं तथा संसाधन का स्वरुप मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति की अवस्था तकनीकी के विकास तथा परिवेश में उपलब्ध तत्वों के गुणों पर आधारित होता है । अतः परिवेश में उपलब्ध तत्वों के गुणों पर आधारित होता है । अत: परिवेश के तत्वों का उत्पत्तिजनक गुण, उनकी उपलब्धता, उनका ज्ञान, उपयोगिता, गुणवत्ता, उनकी पुनः प्राप्ति की संभावना तत्व विशेष के संभाव्य संचयों की मात्रा, स्वामित्व इत्यादि अनेक आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है ।

संसाधनों का नव्यकरणीयता के आधार पर वर्गीकरण (Classification of Resources on the Basis of Renewability):

जैसे ही हम संसाधन का दोष प्रारम्भ करते है हमे इस बात की चिन्ता होने लगती है कि यह संसाधन कब तक उपलब्ध रहेगा । कुछ संसाधन है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते है जबकि कुछ संसाधन काफी समय तक चलते है । इस प्रकार संसाधनों का एक निश्चत समय तक उपलब्धता के आधार पर तीन वर्गो में बाँटा जा सकता है; नवीकरणीय (Renewable), अनवीकरणीय (Non Renewable) एवं चक्रीय (Cyclic)।

(i) नवीकरणीय संसाधन (Renewable Resource)

वैसे संसाधन जिनका उपयोग के साथ–साथ नवीनीकरण होता जाता है नवीकरणीय संसाधन कहे जाते है ये संसाधन के अक्षय श्रोत है जो मानव के उपभोग के लिए सदैव उपलब्ध रहते है । उदाहरणार्थ वन, (वनों से लकड़ी प्राप्त करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं वृक्षारोपण द्वारा वन को उसके वास्तविक रुप में रखा जा सकता है । जल, सूर्य की किरणें इत्यादि ।

(ii) अनवीकरणीय संसाधन (Non-Renewable Resource)

कुछ संसाधनों के निर्माण में कई हजार वर्ष लग जाते हैं जैसें कोयला, खनिज तेल, लौ–अयस्क इत्यादि । जैसे ही इनका एक बार प्रयोग प्रारंभ हो जाता है इनके क्षय को रोका नहीं जा सकता है । अतः इनका बड़े पैमाने पर दोहन किया जाता है, ये शीघ्र समाप्त हो जाते है । अत: इन्हे अनवीकरणीय संसाधन कहते है ।

(iii) चक्रीय संसाधन (Cyclic Resource)

कुछ ऐसे संसाधन है जिनका लगातार प्रयोग किया जा सकता है वे कभी समाप्त नहीं होते है जैसे, जल क प्रयोग घरेलू एवं औद्योगिक दोनों ही प्रकार से होता है । इसे स्वच्छ करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। अ वैसे संसाधन जिन्हे बार–बार प्रयोग में लाया जा सके चक्रीय संसाधन कहलाते हैं ।

उत्पति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण (Classification of Resources on the Basis of Origin)

पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी संसाधन अपने उत्पति के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किये जाते है– जैविक (Biotic) एवं अजैविक (Abiotic) ।

(i) जैविक संसाधन (Biotic Resource)

जैविक संसाधन की उत्पत्ति जैवमण्डल (Biosphere) में होती है । वन, सभी प्रकार के वनोत्पाद फसल, पक्षी, पशु मत्स्य एवं अन्य समुद्री जीव इसके उदाहरण हैं। कोयला एवं प्राकृतिक तेल की उत्पत्ति भी जैविक पदार्थो से हुई है अत: इन्हें भी जैविक संसाधन के वर्ग में रखा जाता है । कुछ जैविक संसाधन नवीकरणीय होते है जैसे, वन, पशु इत्यादि जबकि कुछ जैविक संसाधन अनवीकरणीय होते हैं जैसे कोयला खनिजतेल इत्यादि ।

(ii) अजैविक या भौतिक संसाधन (Abiotic or Physical Resource)

वैसे सभी संसाधन जो अजैविक या भौतिक तत्वों से बने हैं, अजैविक संसाधन कहलाते हैं । भूमि, खनिज उदाहरणार्थ– लोहा, ताम्बा, सोना इत्यादि अजैविक संसाधन हैं। अजैविक संसाधन अचल होते हैं, इनकी मात्रा निश्चित होती है तथा उपयोग के उपरान्त ये समाप्त हो जाते हैं ।

उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण (Resources Classified on the Basis of Utility)

जिम्मरमैन ने संसाधनों को उनकी उपयोगिता के आधार पर चार वर्गों में विभक्त किया

(i)अप्रयुक्त संसाधन (Unused Resource)

किसी भी संसाधन को प्रयोग में नहीं लाए जाने के दो कारण होते हैं–पहला स्थितिजन्य (Locational) : इसके अंतर्गत दुर्गम प्रदेशों में स्थित संसाधन आते है, जहाँ मनुष्य अपनी वर्त्तमान परिवहन तकनीकी क्षमता से पहुँच नहीं सकता उन प्रदेशों के संसाधन प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं । दूसरा कारण संसाधन की मात्रा (Content) से संबंधित है, यथा जिन क्षेत्रों में संसाधन की संभावित मात्रा इतनी कम होती है कि उनका व्यापारिक दृष्टि से उत्पादन संभव नहीं होता तो वैसे संसाधन अप्रयुक्त संसाधन कहे जाते है । उदाहरणार्थ कहीं–कहीं लोहा प्राप्त होता है पर उनके लौहांश इतना कम होता है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से उनका उत्पादन घाटा वाला होता है ।

(ii) अप्रयोजनीय संसाधन (Unusable Resources)

यदि किसी क्षेत्र में संसाधनों का बोध ही मनुष्य को नहीं है तो ऐसे संसाधन अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते । तकनीकी विकास का स्तर भी किसी वस्तु की संसाधनता निर्धारित करता है । उदाहरणार्थ–दीर्घकाल तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर एवं गोदावरी डेल्टा में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का बोध नहीं था । अतः ये संसाधन अप्रयोजनिय थे । पुनः केरल के तट पर पाए जाने वाले थोरियम आणविक उर्जा का महत्वपूर्ण श्रोत है परन्तु तकनीकी ज्ञान एवं उसकी संसाधनता के अभाव में वह दीर्घ अवधि तक अप्रयोजनीय संसाधन था ।

(iii) संभावित संसाधन (Potential Resources)

ऐसे पदार्थ जिनका मनुष्य को ज्ञान है किन्तु किसी कारणवश वह उनका प्रयोग नहीं कर पा रहा है, संभावित संसाधन की श्रेणी में आते हैं । उदाहरणार्थ हिमालय खनिजों में समृद्ध है किन्तु ये संसाधन इतनी गहराई में पाए जाएगें की इन्हें खुदाई करके निकालना आर्थिक रुप से लाभप्रद नहीं होगा, साथ ही साथ यह दुर्गम क्षेत्र है तथा यहाँ परिवहन की सुविधा पूरी तरह विकसित नहीं हैं ।

(iv) गुप्त संसाधन ( Latent Resource)

वैसे संसाधन जिनके संदर्भ में मानव को जानकारी नहीं है परिणामस्वरुप उनका आर्थिक उपयोग नहीं हो पा रहा है, गुप्त संसाधन कहलाते है । उदाहरणार्थ बहुत नवीन काल तक भूमिगत उर्जा (Geothermal Energy) के संबंध में मनुष्य को जानकारी नहीं थी और वह एक गुप्त संसाधन था । यूरेनियम गुप्त संसाधन का एक अन्य उदाहरण है जो विघटन की प्राविधिकी विकसित होने के पूर्व अज्ञात ही रहा ।

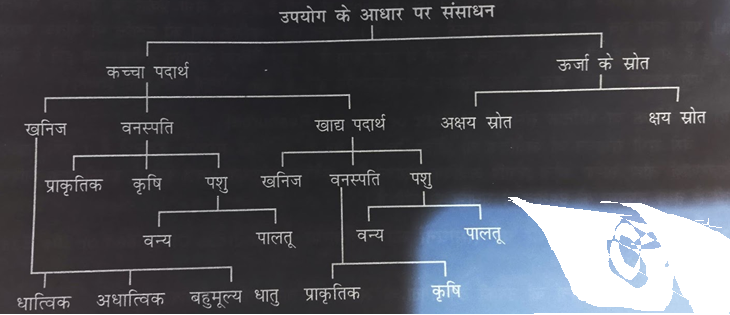

उपयोग के आधार (Basis of use) पर संसाधन को पुनः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया सकता है :

प्रत्येक संसाधन की कुछ उपयोगिता होती है। कच्चे माल (Raw Materials) एवं कुछ ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होते हैं । आर्थिक विकास के प्रारंभिक दौर में मनुष्य ने सर्वप्रथम खाद्य पदार्थों का संसाधन के रुप में प्रयोग किया । उदाहरणार्थ-कृषि द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ गेहूँ, चावल, दाल इत्यादि, वन द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे, कन्द-मूल, फल इत्यादि, पशुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे, माँस, दुग्ध उत्पाद, शहद, मच्छली इत्यादि ।

कच्चे पदार्थ औद्योगिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । ये कच्चे पदार्थ खनिजों द्वारा, वनस्पतियों (प्राकृतिक एवं कृषि) द्वारा एवं पशुओं (वन्य एवं पालतु) द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं ।

कुछ कच्चे पदार्थ जैसे, लकड़ी, जंगली रेशे, बीज, तथा कॉर्क इत्यादि प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त किये जाते है इसी प्रकार कपास, गन्ना, रबर, जूट इत्यादि कृषि द्वारा प्राप्त कच्चे पदार्थ है ।

उर्जा का उपयोग अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में होता है जैसें, व्यापार, परिवहन, संचार इत्यादि । कुछ उर्जा के श्रोत क्षयशील होते है जैसे, कोयला, खनिज तेल इत्यादि जबकि उर्जा के कुछ ऐसे भी स्त्रोत है जो अक्षय है जैसे सौर उर्जा, ज्वारीय उर्जा, पवन उर्जा इत्यादि ।

उपलब्धता के अनुसार संसाधनों का वर्गीकरण (Classification of Resources on the basis of Availability)

जिम्मरमैन ने संसाधनों को उनकी उपलब्धता एवं वितरण के आधार पर निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया :

- (i) सर्वसुलभ संसाधन (Ubiquities Resource)

- (ii) सामान्य सुलभ संसाधन ( Commonalities)

- (iii) विरल / दुर्लभ संसाधन (Rarities)

- (iv) एकल/अद्वितीय संसाधन (Uniquites)

(i) सर्वसुलभ संसाधन : वे संसाधन जो संसार में प्रायः सभी संसाधन कहलाते हैं । उदाहरणार्थ- वायुमण्डल में व्याप्त गैस सूर्य की किरणे जल इत्यादि ।

(ii) सामान्य सुलभ संसाधन : ऐसे संसाधन जो सामान्यतया अधिकांश क्षेत्रों में कम या अधिक पाये जाते है । जैसे – वनस्पति, जीवजन्तु, लोहा इत्यादि ।

(iii) दुर्लभ संसाधन : वैसे संसाधन जो कही-कही पाये जाते है दुर्लभ संसाधन कहलाते हैं । जैसे- ताँबा, जस्ता, सीसा, सोना, हीरा, चाँदी, अभ्रक इत्यादि ।

(iv) एकल संसाधन : यह वैसा संसाधन है जो उपयुक्त मात्रा एवं गुण में कही-कही मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है या वैसे संसाधन जो विश्व के किसी एक या दो स्थान पर ही पाए जाते है जैसे, क्रायोलाईट का ग्रीनलैण्ड में पाया जाना ।

स्वामित्व या अधिकार क्षेत्र के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण (Classification of Resources on the Basis of ownership)

इस आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

(i) व्यक्तिगत संसाधन – वैसे संसाधन जिसपर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते है जैसे-भवन, कृषि योग्य भूमि, मोटर गाड़ी इत्यादि ।

(ii) राष्ट्रीय संसाधन – वैसे संसाधन जिसपर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है ऐसी सभी वस्तुएँ राष्ट्रीय सम्पति कहलाती हैं जैसे-विभिन्न खनिजों के भण्डार, सरकारी कार्यालय इत्यादि ।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय संसाधन – वैसे संसाधन जिनका विस्तार कई राष्ट्रों में पाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं । उदाहरणार्थ समुद्री संसाधन (मत्स्य, खनिज), खनिज इत्यादि ।

ओवेन (Owen)

ओवेन ने 1971 में संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया । यह वर्गीकरण संसाधन की गुणवत्ता, (Quality) परिवर्तनशीलता तथा पुनः प्रयोग पर आधारित था ।ओवेन द्वारा प्रस्तुत संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित है

A. अक्षयशील संसाधन (Inexhaustible)

- (i) अपरिवर्तनीय (Immutable)

- (ii) दुष्प्रयोजनीय (Misusable)

B. क्षयशील संसाधन (Exhaustible)

(i) परिक्षणीय (Maintainable)

- (a) पुनर्नवीकरणीय ( Renewable)

- (b) अनवीकरणीय (Non Reusable)

(ii) अपरिरक्षणीय (Non Maintainable)

- (a) पुनः प्रयोज्य (Reusable)

- (b) पुनः अप्रयोजनीय (Non Reusable)

संसाधन संरक्षण (Resource Conservation)

विगत शताब्दी में विशेष रूप से जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने संसाधनों की आवश्यकता में भारी वृद्धि की है वैज्ञानिक प्रगति प्रौद्योगिकी के विकास से मानव ने बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है । आज सबसे बड़ी समस्या निरन्तर बढ़ती हुई मानव की आवश्यकताओं तथा सीमित संसाधनों के बीच निरंतर संघर्ष की है । इसके परिणामस्वरूप अनेक अनवीकरणीय संसाधन समाप्त हो सकते है जो भावी पीढ़ी की सम्पति है । अतः संसाधनों का संरक्षण अनिवार्य है ।

संरक्षण का शाब्दिक अर्थ है ‘साथ रखना‘ (To Keep together’) । इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गिफोर्ड पिन्चौट (Gifford Pinchot) ने 1907 ई० में किया था । संरक्षण से तात्पर्य संसाधनों का दीर्घकाल तक अधिकाधिक लोगों के किए अधिकाधिक आवश्यकता की पूर्ति है । एली (Ely) के अनुसार “वर्त्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही संरक्षण है ।” “Conservation means a seenifice of the present generation to future generation.”

इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एक ऐसी संकल्पना है जो संसाधनों के विवेकपूर्ण (Rational) उपयोग से सम्बन्धित है, जिससे मानव के संसाधनों की आवश्यकता एवं उनकी उपलब्धता में सन्तुलन बना रह सकता है । नवीकरणीय संसाधनों को उचित संसाधन प्रबन्धन की आवश्यकता तो है हीं, अनवीकरणीय संसाधनों के लिए दीर्घकालीन उपयोग की रणनीति (Strategy) भी आवश्यक है । ऐसा करना परितंत्र (Ecosystem) की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियोजन के लिए यह आवश्यक है कि उसका संतुलित तथा बहुउद्देश्यीय प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे न्यूनतम उत्पादन से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके ।

निष्कर्ष (Conclusion )

प्रकृति में उपलब्ध सामग्रियाँ उपयोगिता के अनुसार संसाधन की श्रेणी आया है । यह उपयोग के आधार पर खनिजें, वनस्पति, खाद पदार्थ, ऊर्जा के स्रोत में विभाजित किया जाता है । उपलब्धता के आधार पर सर्व सुलभ, विरले, एकल, दुर्लभ आदि में बाँटा जाता है ।

Read More:

/*54745756836*/